| Inhalt vorlesen: |

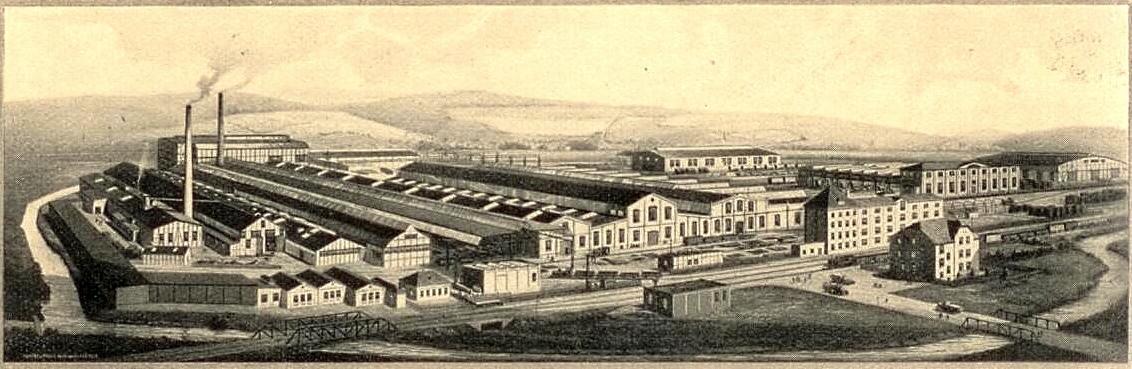

Kein Unternehmen hat die Entwicklung des Dorfes Dreis-Tiefenbach in den letzten über100 Jahren

so geprägt wie die Waggonfabrik, in der in den Zeiten der Vollbeschäftigung über

1500 Menschen tätig waren. Immer wieder wurde, insbesondere durch eigene Entwicklungen,

die Produktion dem Markt angepasst, so dass ihre Erzeugnisse weltweit gefragt waren.

Bis heute wird hier modernste Technik für den Waggonbau produziert.

Im Verlaufe der Zeit änderte sich sowohl die Produktpalette als auch der Firmenname:

| 1905 | Errichtung der ersten Werkshallen zur Güterwagenfertigung durch die Gebrüder Carl und Heinrich Weiß | |

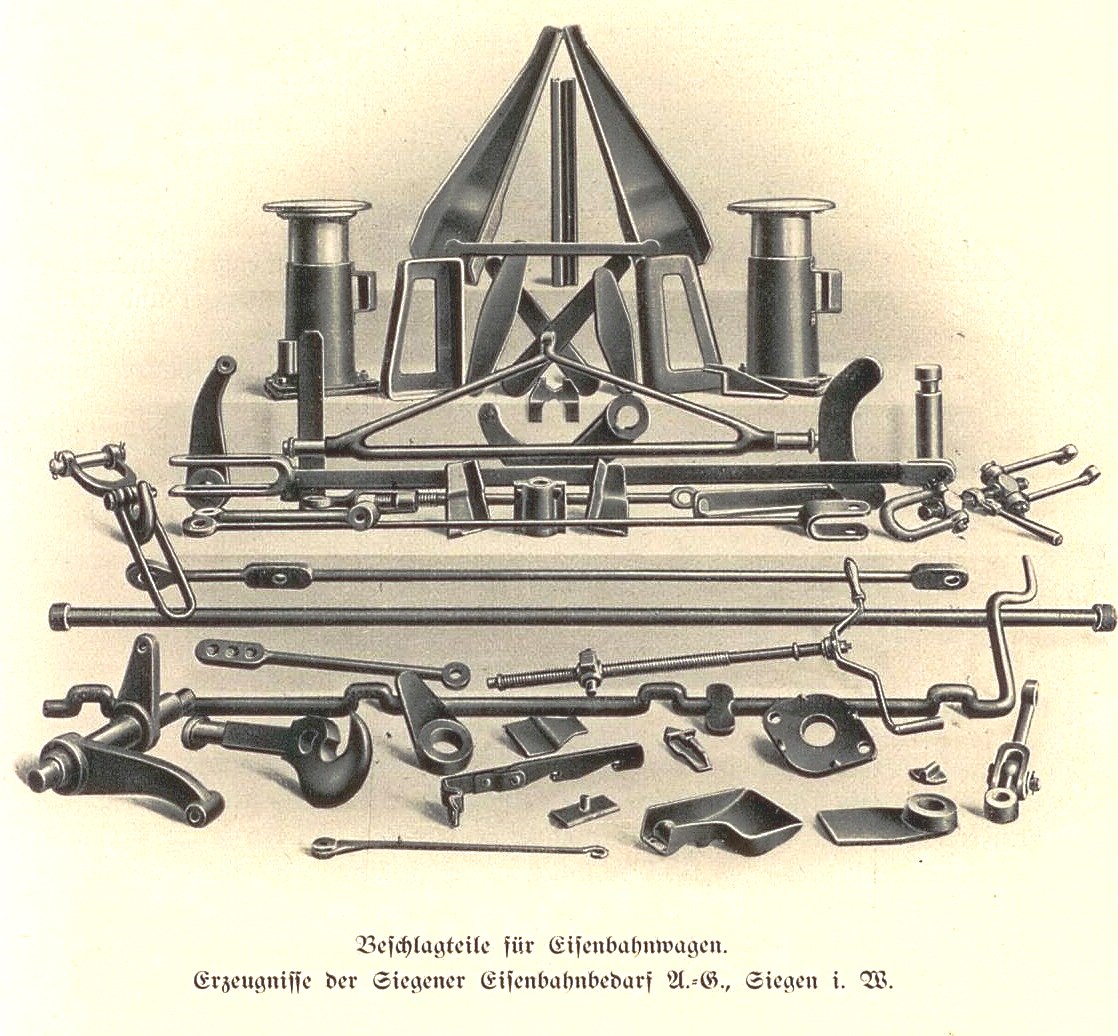

| 1908 | "Siegener Eisenbahnbedarf AG" | |

| 1910 | Vereinigung der "Siegener Maschinenfabrik Carl Weiß" und der "Stanz- und Hammerwerke GmbH" in Siegen mit der SEAG | |

| 1918 | Vereinigung mit der "AG Charlottenhütte" in Niederschelden einschließlich der "Stanz- und Hammerwerke GmbH", Zahl der Arbeitskräfte: 451, im Jahre 1922 schon 1113 | |

| 1926 | Beitritt der "AG Charlottenhütte" mit der SEAG zu den Vereinigten Stahlwerken Düsseldorf | |

| 1934 | Verlegung der 1930 aufgenommenen Ackerwagenproduktion nach Weidenau ("Deulabau") | |

| 1944 | Bombenangriff am 4. Februar; Tod von 26 Fremdarbeitern; erhebliche Beschädigung der Betriebsanlagen | |

| 1949 | Beginn der Entwicklung neuer Güterwagentypen | |

| 1957 | "Rheinstahl Siegener Eisenbahnbedarf AG", da nun Tochtergesellschaft der Rheinischen Stahlwerke Essen | |

| 1964 | Beginn der Produktion westlich der Sieg; Verlegung des Betriebes von Weidenau nach Dreis-Tiefenbach | |

| 1969 | Verlegung der Produktion des "Stanzwerkes" von Siegen nach Dreis-Tiefenbach | |

| 1971 | Gründung der "Waggon Union GmbH" durch die Vereinigung mit der "Deutschen Waggon- und Maschinenfabrik GmbH" in Berlin | |

| 1975 | Fertigstellung des neuen Sozialgebäudes; 1510 Beschäftigte | |

| 1990 | "ABB Henschel Waggon Union GmbH" Seitdem mehrmaliger Wechsel der Konzernzuordnung und damit des Namens |

|

| 1994 | "ABB Henschel Verkehrstechnik GmbH"; Aufgabe der Einzelteil- und Baugruppenfertigung und damit Beginn der Spezialisierung | |

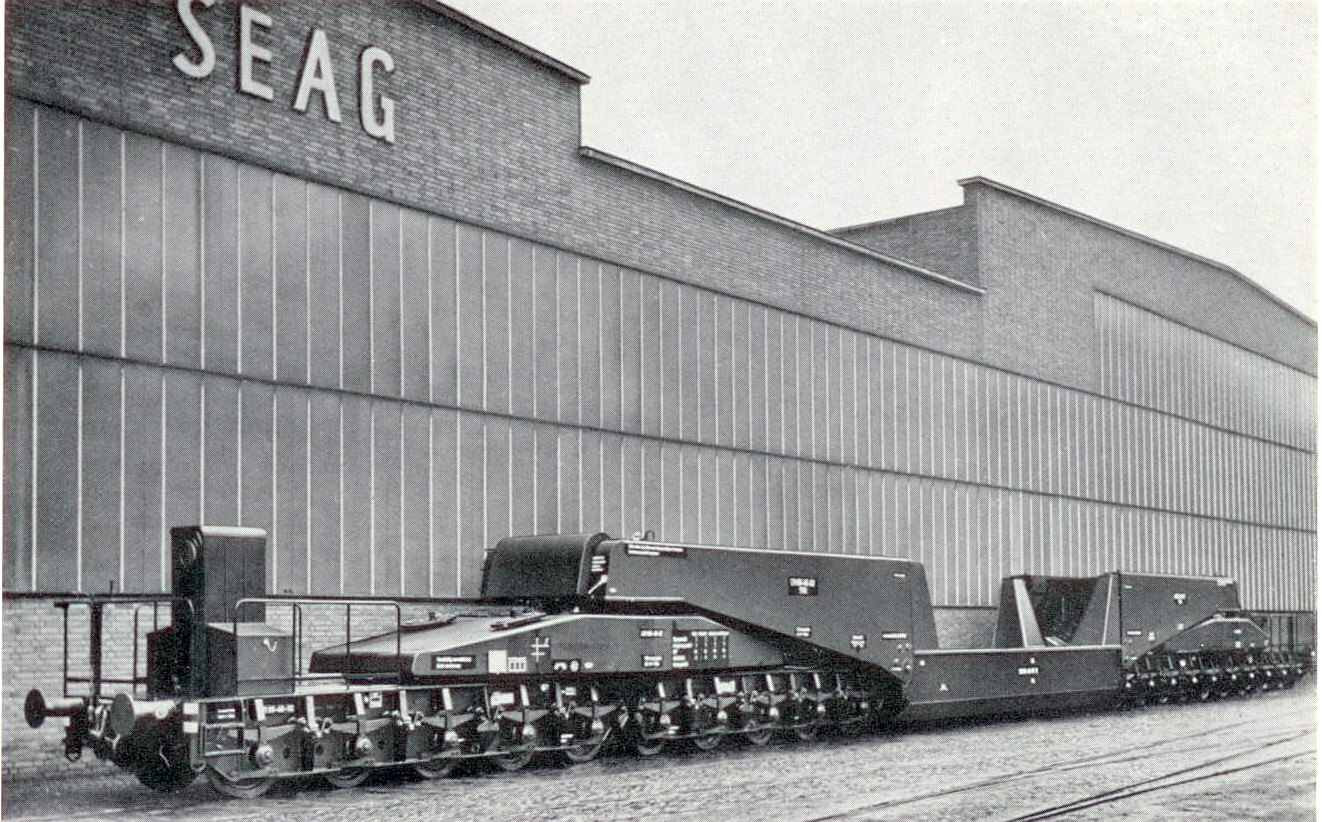

| 1996 | "ADtranz Deutschland Gmbh"; nach über 90 Jahren Einstellung der Fertigung kompletter Waggons; Konzentration auf die Herstellung von Drehgestellen | |

| 1999 | "ABB Daimler Chrysler Transportation GmbH" | |

| 2001 | Anzahl der Beschäftigten 289; Abbau von 1100 Arbeitsplätzen seit 1987

Übernahme durch "Bombardier Transportation GmbH"; Ausbau zum führenden Standort für Drehgestelle dieses kanadischen Konzerns | |

| 2005 | Anzahl der Beschäftigten: fast 500; Herstellung von 72 Drehgestell-Typen | |

| 2021 | Übernahme durch "Alstom Transportation Germany GmbH" |

Geschichtliche Entwicklung

Carl Weiß war 1864 aus Württemberg nach Siegen gezogen und arbeitete dort als Maschinenschlosser.

Im Jahre 1873 gründete er eine Fabrik, die Ausrüstungsteile für den Bergbau

produzierte und schnell wuchs. Der Sohn Karl studierte an der Technischen Hochschule

Stuttgart, der Sohn Heinrich wurde Kaufmann und arbeitete bei Firmen in Belgien, Frankreich

und England. Karl Weiß trat in das elterliche Unternehmen ein und es wurden schon in

Siegen Waggons gebaut. Carl Weiß starb 1904 und die beiden Söhne führten die Firma weiter.

Ein Großauftrag über 40 Kohlewaggons für eine chinesische Firma brachte das Werk

in Siegen an seine Grenzen.

Für schwere Waggons und die große Serie war das Werk schlecht geeignet, zumal es dort keinen

Bahnanschluss gab. Darum wurde 1905 das Gelände in Dreis-Tiefenbach erworben, damals

Wiesenflächen, die direkt an der Kleinbahn lagen.

Der Bauantrag für das neue Werk wurde im Januar 1906 gestellt und am 2. April 1906 genehmigt. Schon im Herbst

war das Werk in Betrieb. Im Jahre 1908 wurde das Dreis-Tiefenbacher Werk aus der Firma Carl Weiß heraus

gelöst und als Siegener Eisenbahnbedarf AG, kurz SEAG, selbstständig. Anfangs waren

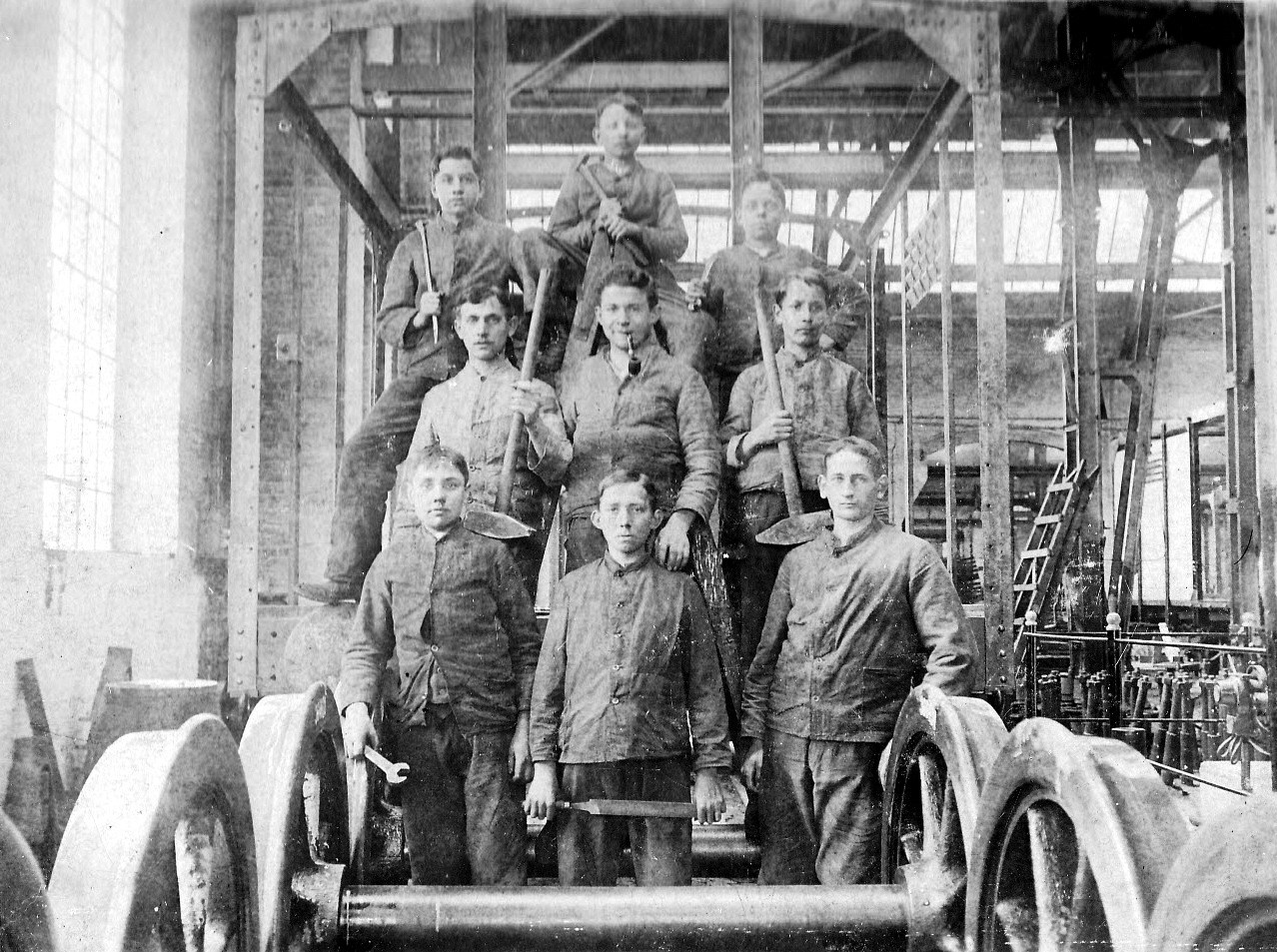

die Verhältnisse hart. In seiner Wirtschaftsgeschichte zitiert Dr. Peter Vitt den Meister

Engel:

"Die Lehrlinge wurden gleich den Schlosserkolonnen zugeteilt. Aufenthalts- und Waschräume kannte man damals noch nicht. Die Kleiderspinde standen an den Wänden der Werkshallen und in den Ecken. Als Waschgelegenheit diente ein Zinkeimer. Für je 4-6 Mann war ein Eimer vorhanden....... Die Wagen wurden im Geldakkord gebaut. Der Stundenlohn für Gesellen betrug damals 32-40 Pfennig, während der Vorarbeiter etwa 48 Pfennig verdiente und als Sondervergünstigung von dem Gesamtakkord seiner Kolonne 10% vorab bekam. Die Arbeitszeit ging damals noch von morgens 6 bis abends 6. Außerdem wurde noch 3-4 mal in der Woche bis abends 9 Uhr gearbeitet und oft samstags durchgehend bis sonntags früh 6 Uhr ..."

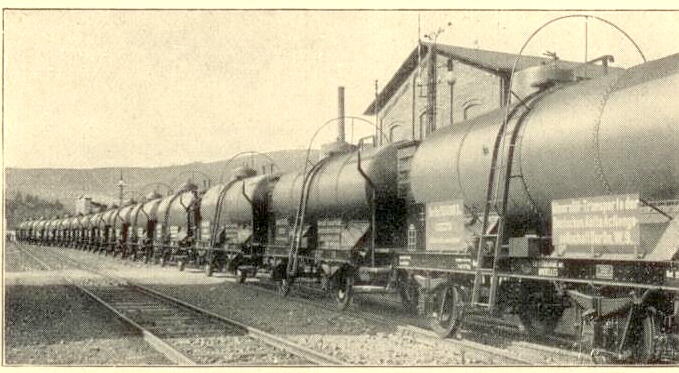

Ab 1907 wurde für die preußische Staatsbahn gearbeitet. Diese Aufträge waren wichtig,

aber es wurden auch kleinere Serien nach China und in die holländischen Kolonien geliefert.

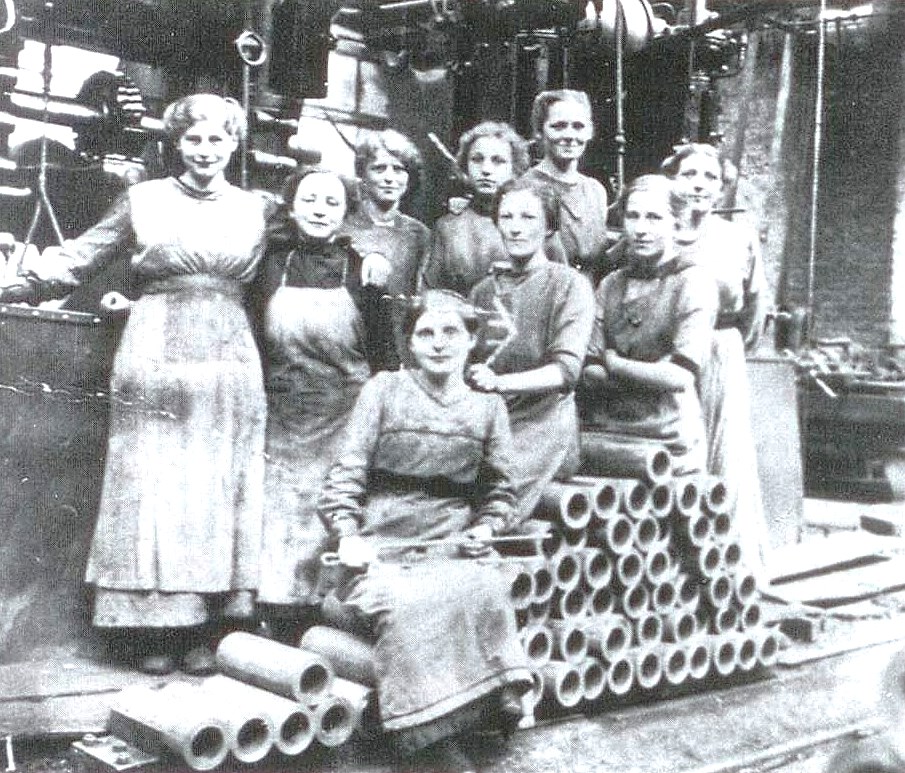

Der 1. Weltkrieg brachte die Umstellung auf Kriegsproduktion.

Zu Beginn des Krieges wurden 200 Männer der Belegschaft zum Militär einberufen.

Gleichzeitig wurden Granaten produziert. Durch die Beschäftigung von Frauen und

Kriegsgefangenen konnte der Betrieb aufrecht erhalten werden.

Nach dem Krieg wurde die SEAG von der Charlottenhütte AG übernommen. In dieser Zeit ging

es weiter bergauf und die Zahl der Mitarbeiter stieg auf über 1000. 1926 kam das Werk zu den

Vereinigten Stahlwerken (VST).

Die Weltwirtschaftskrise machte auch vor der SEAG nicht halt. 1932, auf dem Höhepunkt der Krise, hatte

das Werk nur noch 164 Beschäftigte. Ab 1933 ging es stetig bergauf, und 1937 gab es wieder mehr als 1000

Mitarbeiter. Der 2. Weltkrieg brachte wieder die Kriegsproduktion. Am 4. Februar

1944 gab es einen Luft,angriff auf das Werk, dabei wurden 36 Mitarbeiter in ihren

Unterkünften getötet. Die Fabrik blieb weitgehend verschont.

Nach Kriegsende herrschte großer Materialmangel, aber es wurden Reparaturarbeiten

an beschädigten Waggons ausgeführt.

Im Geschäftsjahr 1946/47 wurden etwa 1000 Wagen repariert und 60 Wagen neu gebaut. In den

folgenden Jahren wurden iele Waggontypen mit dem Ziel neu entwickelt, die Be- und Entladung zu

rationalisieren. Die SEAG ging in den Besitz der Thyssen Industrie AG über. 1960 hatte das

Werk fast 1600 Mitarbeiter und es gab immer mehr Aufträge.

Zusätzliche Arbeiter wurden aus Spanien angeworben, später folgten Tunesier und

Jugoslawen. Mitarbeiter des Personalbüros reisten ins Ausland und warben dort

geeignete Personen an. Im Werk wurden sie, ohne weitere Schulung, einem erfahrenen

Stammarbeiter zur Seite gestellt und konnten praktisch vom ersten Tag an produktiv arbeiten.

Trotz zahlreicher Neuentwicklungen konnte sich die Firma nicht dem Trend von der Schiene zur Straße

entziehen. Die Besitzer wechselten, die Konjunktur war mal besser, mal schlechter, aber es wurden immer

Waggons gebaut. Die Folgen der Wiedervereinigung 1990 traf das Werk hart. Nun gingen die

Aufträge der Deutschen Bahn vorzugsweise in Firmen der ehemaligen DDR. Bis zum Jahr 2000

entfielen 1100 Arbeitsplätze und es blieben noch 289. Die Existenz des Werkes stand auf dem

Spiel. 1995 wurde der Waggonbau aufgegeben und der Bau von Drehgestellen war nun der

Schwerpunkt der Fertigung. 2001 übernahm die kanadische Bombardier das Unternehmen

und machte Dreis-Tiefenbach zum einzigen europäischen Hersteller seiner

Drehgestelle. Die Beschäftigtenzahl stieg auf 700. 2014 wurde das Werk

Drehgestellentwicklungszentrum von Bombadier mit 120 Ingenieuren. Die

französische Firma Alstom übernahm 2021 das Unternehmen, bei unverändertem

Produktionsprogramm.

Erzeugnisse